ST試験からSC試験へ【DB試験は一旦保留】

ST試験からSC試験へ【DB試験は一旦保留】

TOEICに続き、今年はデータベーススペシャリスト(DB)試験に挑戦しました。しかし、結果は完敗。手応えはほとんどなく、「自分はまだこのスペシャリストレベルに達していない」と痛感するだけものでした。

それでも、今回の挑戦に後悔はありません。大人になってから苦手な分野に真正面から取り組むという経験そのものが、私にとっては大きな意味を持ちました。

【詳しくはこちら】

→TOEICに初挑戦します。【初挑戦の理由と下準備】

→DB試験に1mmも刃が立たなかった話【失敗から学ぶ】

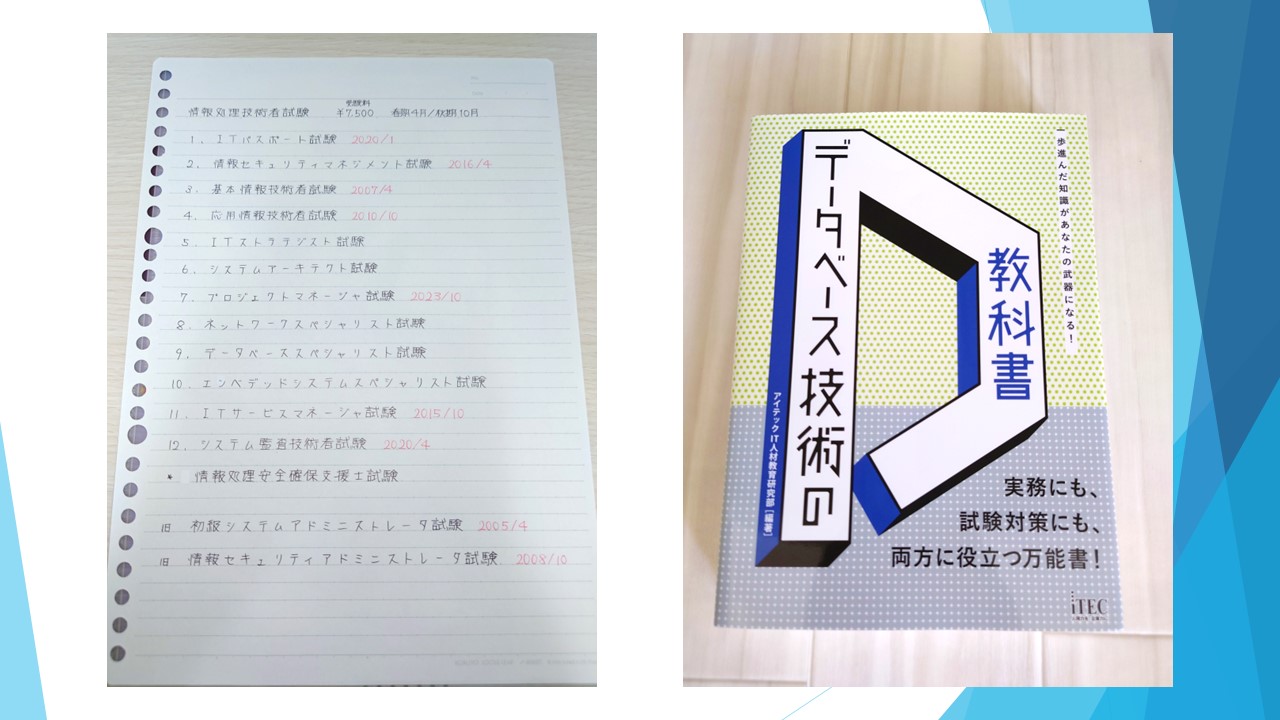

現在、私がまだ合格していないスペシャリスト系の区分は、以下の3つです。

- ネットワークスペシャリスト(NW)【春】

- データベーススペシャリスト(DB)【秋】

- エンベデッドシステムスペシャリスト(ES)【秋】

上記以外で合格していないのは、以下の試験です。

- ITストラテジスト(ST)【春】

- システムアーキテクト(SA)【春】

- 情報処理安全確保支援士(SC)【春・秋】

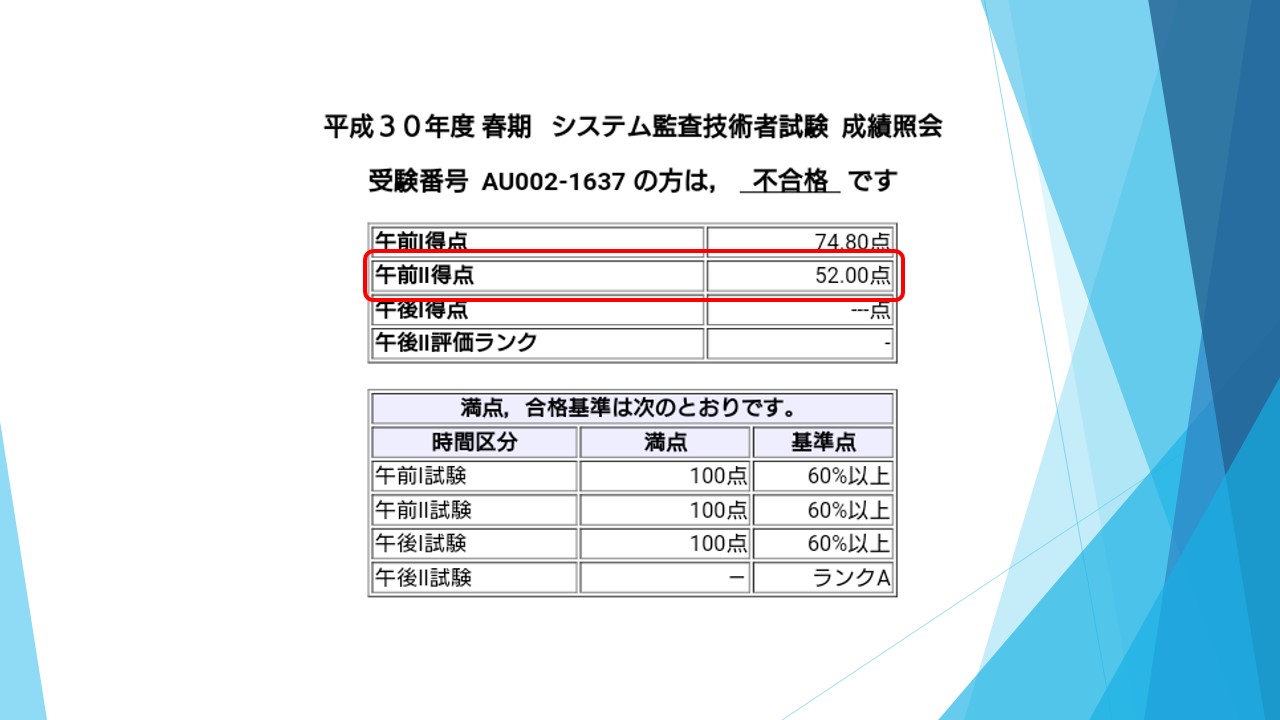

ITストラテジスト(ST)試験は、現在6回目の挑戦中です。ここまで落ち続けていると、正直、心が折れかけることも多々あります。それでも、情報処理技術者試験の中でも「最高峰」の一角とされる試験です。諦めずに挑戦し続けたいと思っています。

ST試験は春のみの実施なので、問題は「秋の試験をどうするか」です。

特に、午前Ⅰ免除の維持が鍵となります。ST試験に合格できなかった場合、午前Ⅰ免除が切れてしまい、次回は全科目受験となってしまいます。4月は仕事が多忙になることが多く、勉強時間が取りにくい時期です。少しでも負担を減らすためにも、秋に何らかの区分を受験して午前Ⅰ免除の権利をつないでおきたいと考えました。

秋に選択肢は3つありますが、どれも一筋縄ではいきません。

- DB試験:前回、手も足も出なかったレベルなので、午前Ⅰ対策まで含めるのは非現実的。

- ES試験:専門外で対策の見通しが立たず、初学者にとっては難易度が非常に高い。

- SC試験(情報処理安全確保支援士):比較的なじみがあり、午後も多少は戦えそうな分野。

この中で最も現実的な選択肢が、SC(情報処理安全確保支援士)試験でした。

なぜSC試験なのか?

実は、SC試験はこれまであえて避けてきた区分でもあります。理由のひととして「登録制度がある」からです。正式に支援士となるのであれば、合格後に登録や定期講習の受講義務があるため、維持コストを考えて後回しにしてきました。

しかし、以下の点から今回は「受けるべきタイミング」だと判断しました。

■午前Ⅰ免除の維持が目的

合格が最優先ではなく、午前Ⅰ免除が取れればOK。SCは比較的得意分野なので、戦える見込みがある。

■過去にセキュリティ系の試験に合格している

旧制度の「情報セキュリティアドミニストレータ試験」、新制度の「情報セキュリティマネジメント試験」に合格済。全区分制覇を目指すなら、SC試験も通らねばならない道。

■午後問題も対応できそう

他試験で記述式問題に取り組んできた経験があるため、記述式の午後試験ならなんとかなるのでは?という見通し。

■セキュリティ分野の社会的意義が高まっている

今後も伸びる分野であり、学ぶ価値が非常に高い。

年々重要度が高まるセキュリティ科目

近年は、スマートフォンやIoT、クラウドサービス、生成AIなど、私たちの生活にITが深く浸透しています。一方で、個人情報の流出、企業へのサイバー攻撃、ランサムウェア感染といった脅威も年々巧妙化しています。

たとえば、以下のような動きからも、社会全体が「情報セキュリティの重要性」を強く意識するようになっていることがわかります。

- 2022年以降、高校で「情報」が必修化され、大学入試共通テストの正式科目に追加。

- 経済産業省も「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を公表し、経営層にもセキュリティリテラシが求められている。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の中で、企業における情報セキュリティ人材のニーズが急増中。

つまり、セキュリティ分野は「IT系の専門家だから必要」という枠を超え、すべてのビジネスパーソンにとって「常識レベルの知識」として求められる時代に突入しているのです。

だからこそ、国家資格としてのSC試験の意義もますます高まっているのだと感じます。

準備した参考書

今のところ、私がSC試験対策用に購入した参考書は、技術評論社の以下の一冊だけです。

(Amazon)要点早わかり情報処理安全確保支援士ポケット攻略本【技術評論社】

この参考書を読み進めているうちに、なぜかとても懐かしい気持ちが湧いてきました。その原因は、すぐにわかりました。昔、私が「情報セキュリティアドミニストレータ試験」に合格したときに愛用していた参考書が、同じく岡嶋先生の著書だったのです。

- 1週間で分かる情報セキュリティアドミニストレータ集中ゼミ【基本編】

- 1週間で分かる情報セキュリティアドミニストレータ集中ゼミ【応用編】

※現在は試験区分の変更により、廃盤となっています。

この2冊は、まさに私にとっての手引のような存在でした。合格後も大切に本棚に置いておき、何度も読み返した記憶があります。著者が同じであることに気づいたときは、ちょっとした運命を感じました。

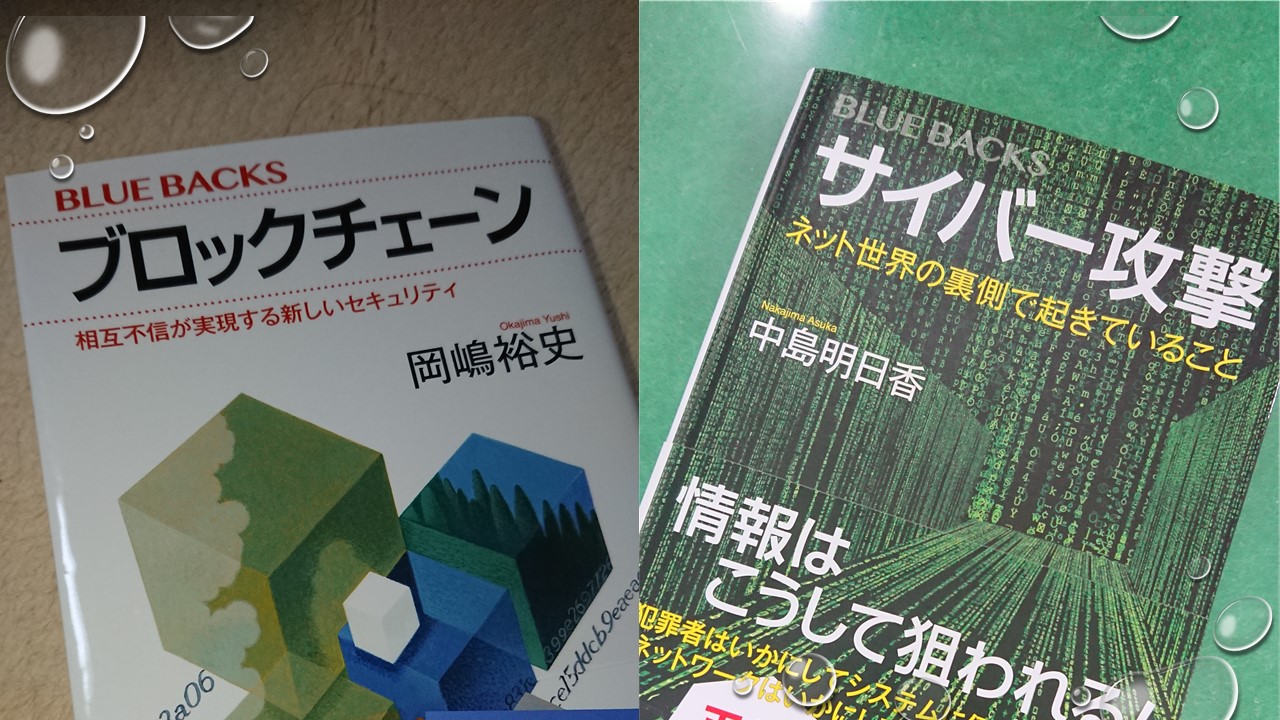

さらに、コーヒーブレイクにもうひとつあります。気分転換や知識の幅を広げたいときにおすすめしたいのが、こちらの一冊です。

(Amazon)ブロックチェーン 相互不信が実現する新しいセキュリティ

【詳しくはこちら】

→情報処理技術者試験の息抜きにおすすめの本【2冊】

技術的な解説に加え、ブロックチェーンがいかにして「信頼の仕組み」を再定義するのかについて、わかりやすく解説されています。セキュリティの本質的な意味を理解する上でも非常に参考になるでしょう。

まとめ:ST試験からSC試験へ【DB試験は一旦保留】

今回、DB試験での敗北を経て、方針を見直し、情報処理安全確保支援士試験への挑戦を決めました。

もちろん、ST試験の合格が第一目標であることに変わりはありません。しかし、そのためにも午前Ⅰ免除を維持する戦略は非常に重要です。秋にSC試験を受験することは、私にとってその布石となる大事な一手です。

失敗を振り返ることはつらいですが、正しく軌道修正することもまた挑戦の一部です。重要なのは、過去の失敗から学び、次に活かすこと。奢ることなく、諦めることなく、そして継続する意志を持ち続けること。 私にとって情報処理技術者試験は、単なる資格取得ではなく「学び続けることの証明」でもあります。今後も継続して学び続ける意志の証として、挑戦を続けていきます。