建設業計理士を受験してみた結果【コスパ最強?簿記経験者にこそおすすめ】

建設業計理士を受験してみた結果【コスパ最強?簿記経験者にこそおすすめ】

ご縁があって建設業界の仕事を請け負うことになり、この機会を活かして『建設業計理士2級』を受験しました。

【詳しくはこちら】

→建設業計理士を受験してみることにした

→建設業計理士を受験してみた【第36回】

無事に合格できたのですが、改めて振り返ってみると、建設業計理士2級は民間資格でありながら、非常にコストパフォーマンスに優れた資格だと感じました。

この記事では、私がこの資格を「コスパ最強」と思った理由を中心に、実体験をもとにご紹介していきます。

- 建設業計理士2級をおすすめする理由

- 簿記経験者にとっての取り組みやすさ

- 資格試験受験にかかるコスト

建設業計理士2級をおすすめする理由

まずは、「コスパが良い」と感じた主な理由を挙げていきます。

1. 受験のハードルが低い

建設業計理士2級には受験資格の制限がありません。学歴や年齢、実務経験も不要なので、建設業に興味があれば誰でもチャレンジできます。

2. 簿記経験者にとっての取り組みやすさ

日商簿記2級の知識があれば、建設業特有の論点に絞って学習でき、効率的に合格を目指せます。費用・時間ともに最小限で済む点が大きなメリットです。

3. 合格率が比較的高い

試験回によっては合格率が40〜50%を超えることもあり、しっかり対策すれば十分に合格を狙える資格です。日商簿記2級の合格率(約20%)と比較しても、取得しやすい資格と言えるでしょう。

4. 専門性が評価されやすい

建設業に特化した会計知識を証明できるため、業界内での信頼獲得やキャリアアップに直結しやすい資格です。建設業の経理部門や許可申請業務に関わる方には大きな強みとなるでしょう。

簿記経験者にとっての取り組みやすさ

建設業計理士2級は名前からして専門的に聞こえるかもしれませんが、ベースになっているのは「簿記」の知識です。したがって、日商簿記を学んだことがある方にとっては、非常に取り組みやすい資格と言えます。

私自身、受験時点ですでに日商簿記2級に合格していました。

【詳しくはこちら】

→簿記3級・2級を受検して返り討ちにされた話

試験範囲のうち、仕訳や財務諸表など基本的な会計処理については、ほとんどが復習に近い内容でした。新たに学ぶ必要があったのは、工事原価の集計方法や、完成基準・進行基準といった「建設業ならではの論点」です。これらに集中して学習できたことで、非常に効率よく対策を進められました。

このように、簿記2級レベルの知識があれば、基礎を一から学び直す必要がないため、建設業独自の内容に絞って効率的に学習できます。一方で、簿記3級レベルまでの知識しかない方や、簿記未経験の方は注意が必要です。建設業計理士の参考書は「簿記の基礎がある前提」で書かれているため、基礎がないと理解が追いつかない可能性があります。

これから受験を考えている方は、まず日商簿記3級(できれば2級)レベルの内容を学習しておくと、理解のスピードが格段に上がります。建設業界で働いている方であれば、業務で耳にする用語や流れが試験内容に直結しているため、さらにスムーズに進められるでしょう。

資格試験受験のコスト

資格取得において重要なのが、「お金」と「時間」のコストです。この2つのバランスが取れているかが、資格の「コスパ」に直結します。

① 実際にかかった費用

受験料:7,120円(※2025年3月時点)

教材費:3,190円(※2025年1月時点)

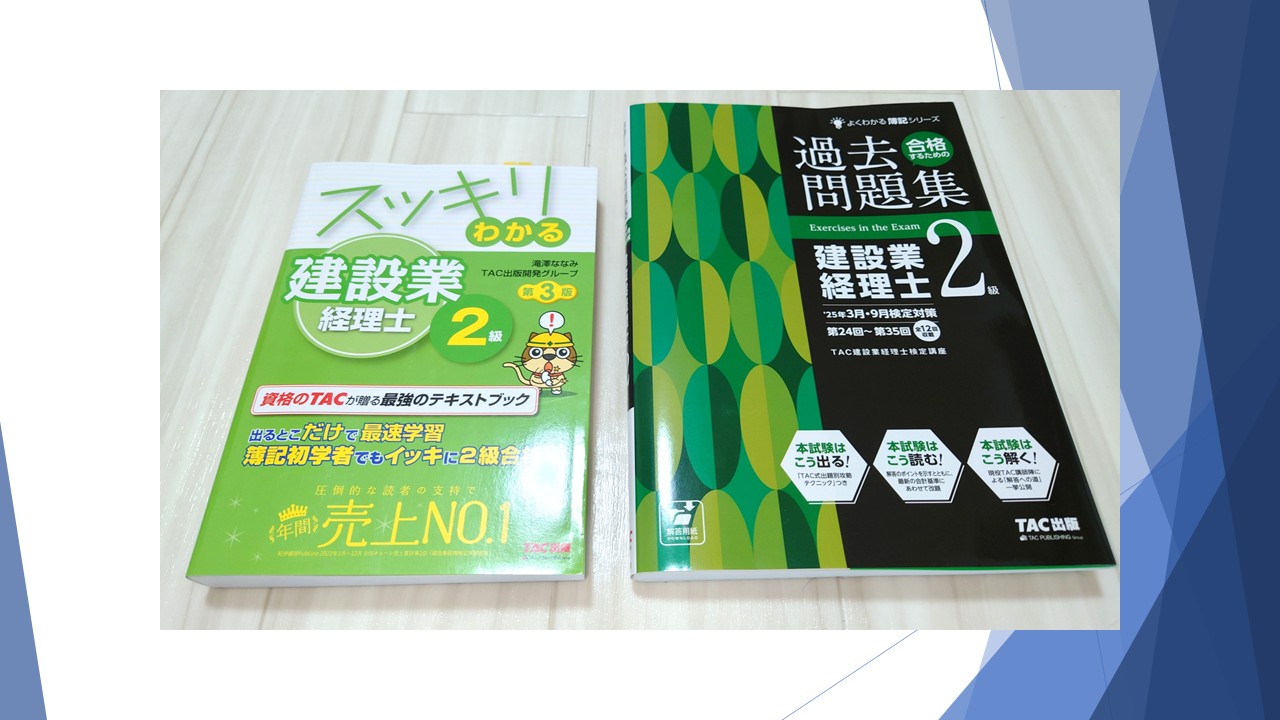

使用した参考書はこちらの2冊です。

(Amazon)スッキリわかる 建設業経理士2級【TAC出版】

(Amazon)合格するための過去問題集 建設業経理士2級【TAC出版】

この2冊だけで合格できました。特に過去問集は試験傾向をつかむのに非常に役立ちました。

② 実際にかかった勉強時間

参考書学習:約10時間

過去問題演習:全12回分を3周(合計 約60時間)

1周目は解説をじっくり読んだため時間がかかりましたが、2周目以降は出題傾向が見えてきて効率が向上しました。合計70時間ほどの学習で合格できました。

私は過去に簿記2級でかなりコテンパンにやられた経験があったため、当初は150時間程度を想定していましたが、効率よく準備できたと思います。私ほど苦手意識がなければ、さらに短時間で合格を狙えると思います。

建設業計理士を受験するメリットとデメリット

建設業界でのキャリアを考えている方にとっては費用対効果の高い、価値ある資格ですが、当然デメリットも存在します。

メリット

1. 費用対効果が高い

建設業計理士2級の受験料は7,120円(2025年5月現在)、教材費も3,000〜8,000円程度で合計2万円以下と比較的リーズナブルです。この投資額に対して、建設業界での専門性を証明できる資格が得られるため、コストパフォーマンスが非常に高いと言えます。建設業界内での転職や昇進を考えている方にとっては、投資額に対するリターンが大きい資格でしょう。

2. 建設業界での差別化要因になる

一般的な簿記や会計の資格と異なり、建設業に特化した知識を証明できる点が大きな強みです。建設業界の経理・財務部門での採用や昇進において有利に働くだけでなく、建設業許可申請において経営業務の管理責任者や専任技術者の要件として認められる場合があります。業界特化型の資格であるため、建設業界内での評価が非常に高いのが特徴です。

3. 学習範囲が明確で取得しやすい

試験範囲が「建設業」という特定分野に限定されているため、学習すべき内容が明確です。簿記の基礎知識があれば、たとえば日商簿記3級であれば、約3ヶ月・60時間程度の学習で合格可能な場合が多いようです。また、過去問の出題パターンが比較的安定しているため、効率的に学習できます。

デメリット

1. 汎用性の限界

建設業計理士は建設業に特化した資格であるため、建設業界以外での認知度や評価は限定的です。一般企業の経理職や他業種への転職を考えている場合、日商簿記などの汎用性の高い資格と比べると活用できる場面が限られます。建設業界でのキャリアを長期的に考えていない場合は、投資効果が薄くなる可能性があります。

2. 継続的な学習コスト

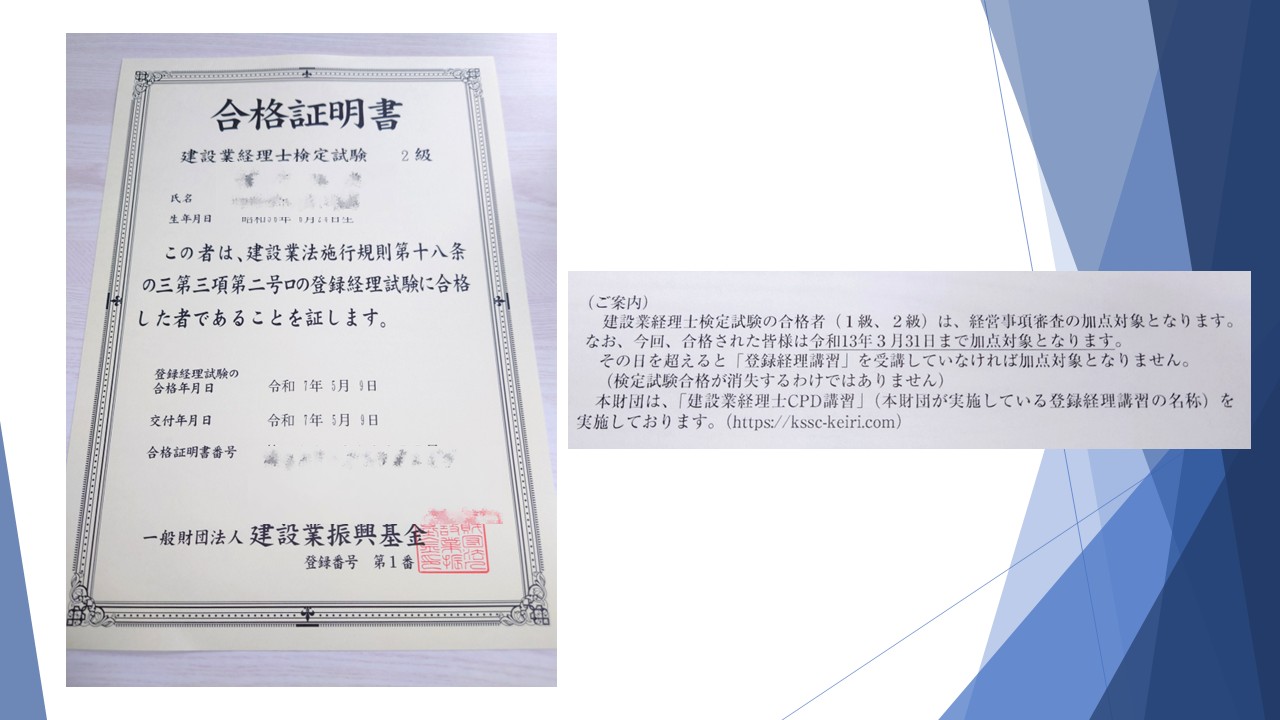

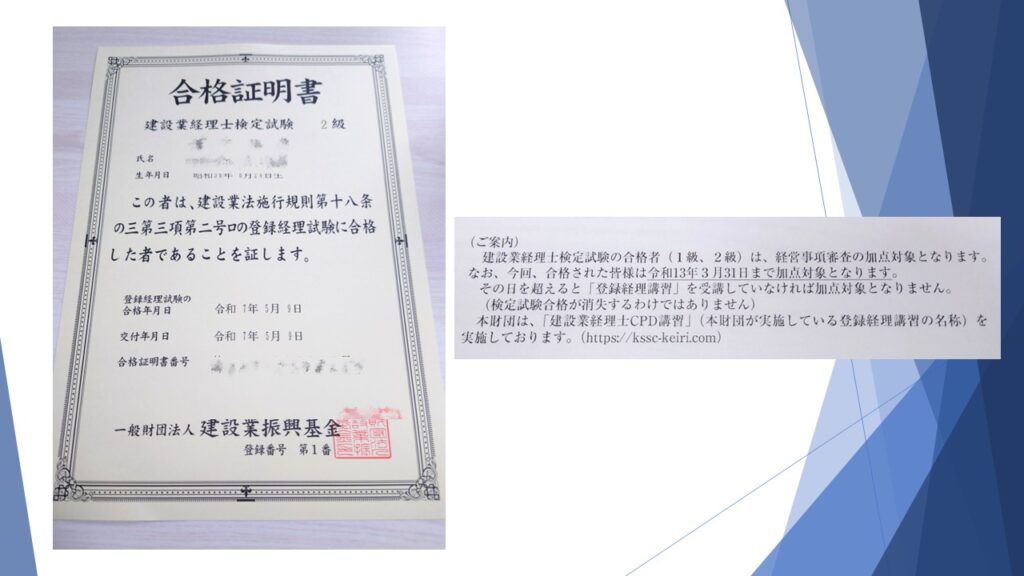

建設業経理士の資格は簿記の資格などと同様に一度取得した資格に有効期限は設けられていません。そのため、建設業経理士の資格は一度資格を取得すると一生有効となる資格となっており、資格自体には有効期限がありませんが、「登録建設業経理士」として加点評価を得るには登録が必要です。(写真のとおり、合格時は登録の必要はありません。)

- 登録料:15,430円(2025年5月現在)

- 更新講習:18,000円(5年ごと)

- 再受験料:5,000円(必要な場合)

登録を行うのであれば、建設業法や会計基準の改正に対応するための継続的な学習と費用負担を見越しておく必要があります。

3. 実務経験との乖離の可能性

試験内容は建設業の会計処理や法規制に関する知識を問うものですが、実際の現場での経験がなければ、資格を取得しても実務でのギャップを感じる可能性があります。建設業の実務経験がない状態で資格だけを取得した場合、理論と実践の差に戸惑うことがあります。資格取得と並行して実務経験を積むことが理想的ですが、これには相応の時間投資が必要になります。

まとめ:建設業計理士を受験してみた結果【コスパ最強?簿記経験者にこそおすすめ】

簿記2級まで取得したあと、次に何か資格を取りたいけど、何にしよう?と悩んでいる方にとって、建設業計理士2級はちょうどよいステップアップ資格です。

- 日商簿記2級の知識がある:1~2ヶ月(20~30時間)程度

- 日商簿記3級の知識がある:2~3ヶ月(50~60時間)程度

- 費用:受験料が約1万円程度、教材費が5,000〜8,000円程度

- 知識の応用性:高い(特に建設業界)

建設業計理士は、建設業での経理・財務部門を目指す方や、建設業許可申請に関わる業務を行う方にとっては大きな強みとなる可能性があります。

一方で、建設業界以外での汎用性には限界があり、継続的な更新コストも考慮しなければいけないでしょう。自身のキャリアプランや将来の方向性を踏まえた上で、受験を検討されることをおすすめします。 しかしながら「簿記を勉強していて、さらに活かせる資格を探している」「建設業界に関わることになった」という方には、ぜひ一度、受験を検討してみてほしい資格のひとつです。