ITストラテジスト試験を終えて【6度目の敗退】

ITストラテジスト試験に6度目の敗退を期しました。それでも挑戦を続ける理由は、合格より「学び続ける力」を磨くため。資格は目的でなく、成長の道具です。

ITストラテジスト試験を終えて【6度目の敗退】

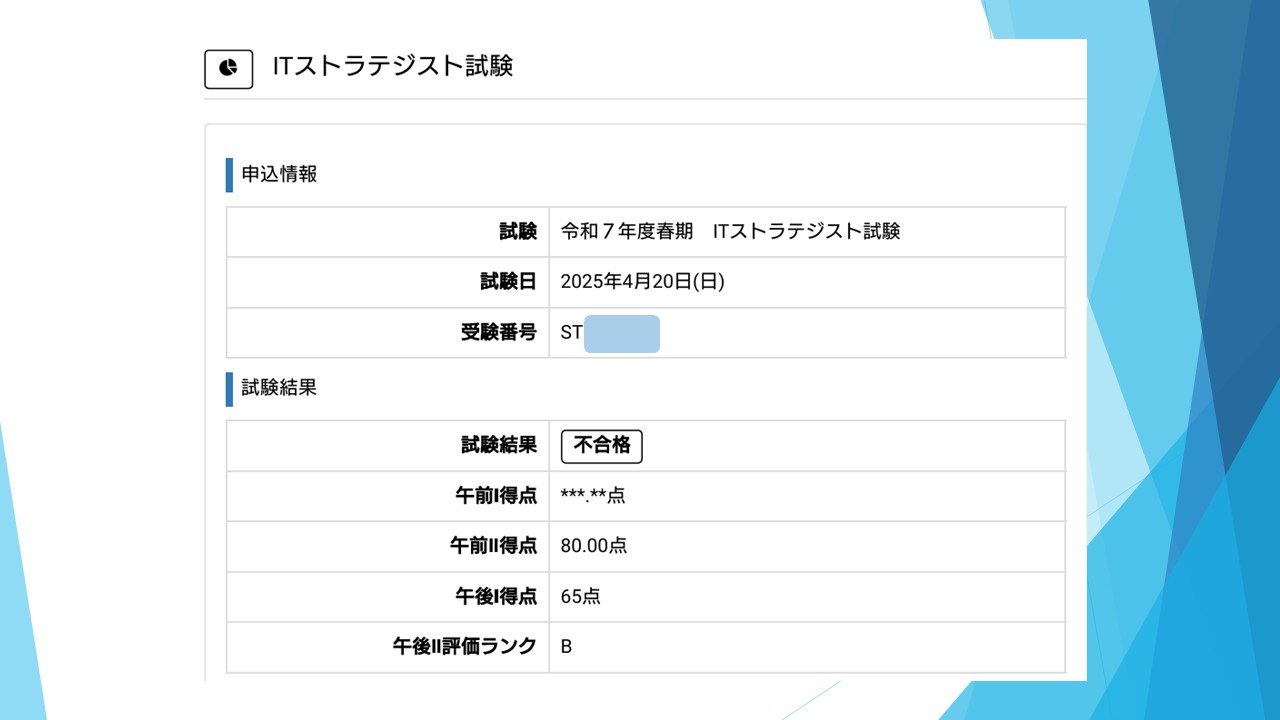

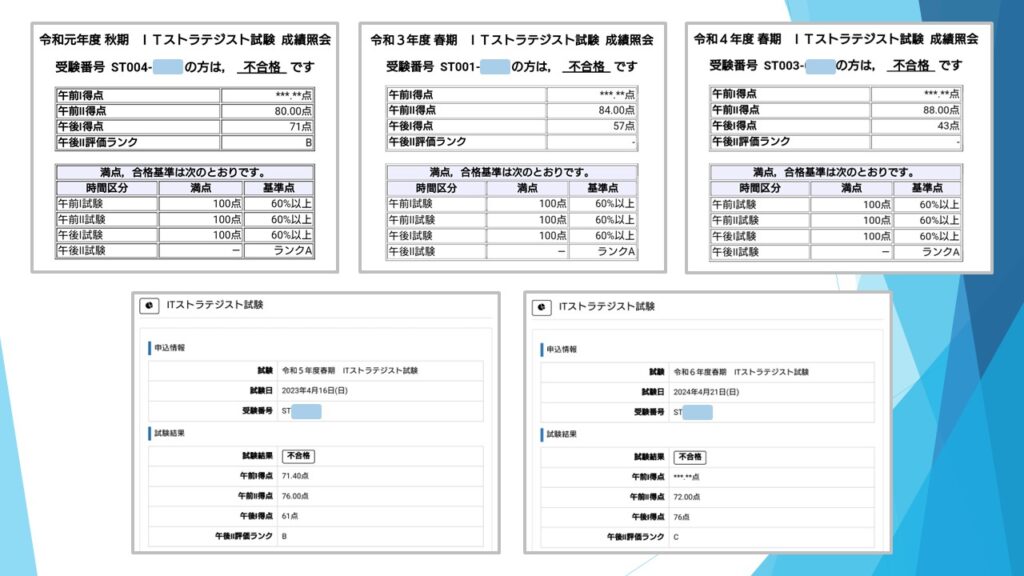

今年もまた、ITストラテジスト試験の合格発表日がやってきました。そして結果は、6度目の不合格。落ち込みは何度受けてもあるものですが、ここまできたら逆に「何が足りないのか」「そもそも自分はなぜこの試験を受け続けているのか」を見直す機会にもなります。

今回は、「点数」「試験制度」「そして自分の学びの姿勢」という3つの視点から、今回の受験を振り返ってみたいと思います。

点数:絶対評価と相対評価の狭間で

資格試験には「絶対評価」と「相対評価」が存在します。ITストラテジスト試験は、経済産業省所管の情報処理技術者試験の一つで、情報処理技術者試験の高度試験に区分されています。この高度試験は、午前科目は「絶対評価」であり、午後科目は「相対評価」の側面が強いのが特徴です。

具体的には、午前科目はマークシート方式での試験であり、合格基準点の60点を超えることができれば、受験者全員が合格することができます。これが「絶対評価」と呼ばれるものです。

しかし、午後の記述式や論述式では、試験全体の難易度や受験者の出来に応じて合否が調整、例えば配点調整などがなされます。これが「相対評価」です。実はこの相対評価、資格試験における合格率を見れば、おのずとわかるものです。試験回の合格率にばらつきが多いものは絶対評価、いつでも一定の合格率に収められているものは相対評価、であることが多いのです。

他の資格試験で言えば:

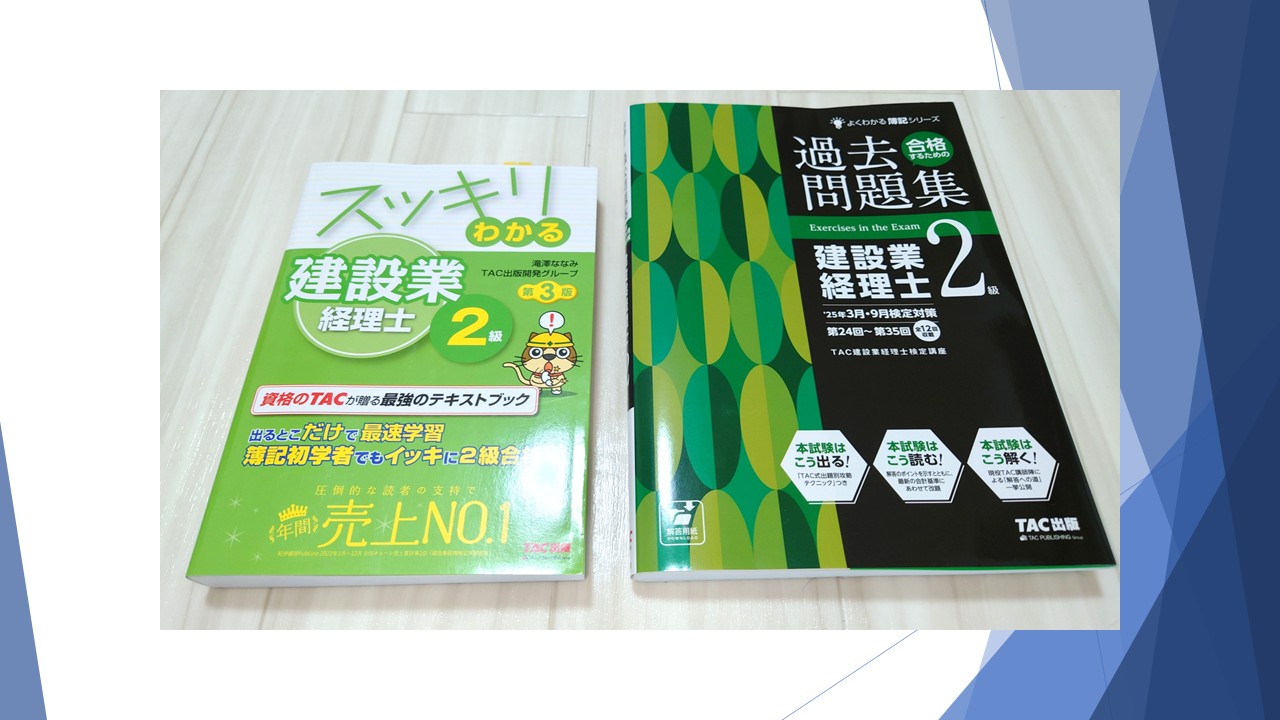

- 傾斜配点(底上げ方式):日商簿記1級では、特定の難問が多い回には点数が調整されることがあります

- 合格ラインの変更:宅建(宅地建物取引士)では、その年の合格率に応じて合格点が動くことがあります

- 競争試験(上位〇%が合格):ITストラテジストを含む高度試験区分では「上位○%」が合格する仕組みになっているという声もあり、実力だけでなく“運”や“波”も重要になります

この構造を理解し、「60点主義」から「上位戦略」へ意識を変えることが必要だと感じています。

試験制度の変遷と見直しの流れ

2025年6月4日、日経クロステックに掲載された記事によれば、情報処理技術者試験は制度改革の検討段階にあるとのことです。

具体的には:

- データ管理やビジネスデザインを担う「データマネジメント」「デザインマネジメント」のスキルを対象とした試験の新設

- 2025年内にもシラバス(試験の概要)を作成

この制度変革の目的は、生成AI(人工知能)など技術の進化に合わせたデジタル人材像を定義し、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)をより強力に推進する人材育成体系の確立を目指すことになるようです。

これまでの過去の制度の流れを簡単に振り返ると:

- 平成13年(2001年)〜:職業能力評価の強化を背景に、スキル標準との連携が進む

- 平成21年(2009年)〜:現行の高度区分が新設され、ITストラテジストなどがこの時に登場

- 平成29年(2017年)〜:デジタル時代を意識し、実務対応力の評価に軸足を移す動きに

時代の変化に伴い、試験内容や評価方法も変化しているのです。今後さらに、「知識偏重ではなく実務力評価へ」という傾向が強まるかもしれません。すなわち、「暗記から実務評価へ」。知識偏重ではなく、ビジネス戦略や実践的判断力を問う試験に進化する可能性があります。

この流れを見据えると、私たちは“知識を覚える人”から“知識を活かす人”への転換が求められているのかもしれません。

自分は何を学び、何を身に着けたいのか?

私がこの試験に6度挑んでいるのは、合格そのものより「学び続ける仕組み」が欲しいからです。もちろん「とにかく合格したい!」という気持ちはあります。しかしそれ以上に、「資格試験を通じて学ぶ習慣を身につけたい」「知識のアップデート(ブラッシュアップ)をし続けたい」という想いが根底にあるのです。

資格試験は、学びのスケジュールを自動的に作ってくれる装置です。試験日があることで、学習の「締め切り」と「方向性」が決まり、モチベーションを維持できます。

社会人になると、学ぶ目的を見失いがちです。でも試験勉強は、自分の知識を“棚卸しし、再構築する習慣”を与えてくれます。

ITストラテジスト試験を通して得たものは、点数以上に、

「自分の思考のクセを知る力」

「社会の変化を構造で見る視点」

でした。これは、合否では測れない確かな成長だと感じています。

まとめ:ITストラテジスト試験を終えて【6度目の敗退】

6度目の挑戦も実りませんでした。

そして今、2027年に予定されている試験制度の改革によって、ITストラテジスト試験そのものが大きく変わる可能性もあります。もしかすると、これまで積み重ねてきた知識や経験がそのままでは通用しなくなったり、試験の意義そのものが変わったりするかもしれません。かつて「初級アドミニストレータ試験」が廃止され、「ITパスポート試験」に切り替わったときのように、です。

しかし、「学びを止めない」という原点に戻れたことが、今回の最大の収穫です。試験制度が変わっても、学ぶ姿勢の価値は変わりません。

合格は通過点、敗退は通過儀礼。

次回が現行シラバスの最後のチャンスかもしれませんが、私はこれを「学びの通過点」として前を向きます。何度落ちても、道を歩き続ける限り、成長が止まらないことを知っているからです。