備蓄編【暮らしのカイゼンシリーズ】

備蓄編【暮らしのカイゼンシリーズ】

理想は「やりたいことに時間を使える生活環境」を手に入れること。そのために始めたのが「暮らしのカイゼンシリーズ」です。

・詳しくはこちら

→トイレ編【暮らしのカイゼンシリーズ】

みなさんは備蓄をされていますか。私は2011年の東日本大震災を機に備蓄を始め、2018年の北海道胆振東部地震でその必要性を痛感しました。

この地震で実家が被災し、長期間避難所での生活を余儀なくされました。また、私自身も札幌で暮らしていたため、北海道全域での大規模停電(ブラックアウト)を経験しました。

最近では、2024年1月能登半島地震が発生しています。日本は地震・台風・大雪などリスクが常に隣り合わせです。平常時にこそ、しっかり備えるのが基本です。

しかし、備蓄は重要な一方で、生活を圧迫するほどの多量の物を蓄えてしまっては、生活環境が悪化してしまいます。私は定期的に備蓄を見直していますが、今回は改めて見直しを行うことにしました。

- 備蓄の考え方

- 備蓄の選定

- 備蓄の管理方法

備蓄の考え方【在宅避難を前提に】

「備蓄が必要になる」ということは、「災害や危険が発生してしまった」ということです。私の住む札幌市では、公式HPで防災に関する情報を提供しています。特に、防災ハンドブックは印刷して、備蓄や非常持出品と一緒に保管しておくと、とても役立ちます。

みなさんのお住まいの街でも、同じように情報が提供されていると思いますので、ぜひ一度、確認してみてください。

また、備蓄が活きるのは、自宅の安全が確保できるときです。札幌市では「最低3日、できれば1週間×人数分」を推奨しています。

備蓄を揃える前に、きちんと備蓄の内容を決めておかなければいけません。量を増やせば安心は高まる一方、日常空間の圧迫と管理コストも増えます。だからこそ「うちに最適な量」を決めることが第一歩です。

例えば、私は食物アレルギーがあるため、食品の選定にはかなり気を遣います。それぞれみなさんの家族構成や個人の特徴に合わせて、柔軟に内容を決めていきましょう。

備蓄の選定【我が家の条件に合わせる】

先程の札幌市を一例として、備蓄の選定を考えていきます。

【備蓄品】

① 食料・飲料水

飲料水(目安:1人3リットル×3日分)、レトルト食品、缶詰、乾麺、即席麺、お菓子、栄養補助食品② 日用品

カセットコンロ、ガスボンベ、簡易トイレ(目安:1人1日5回×人数分×3日分)、ランタン、懐中電灯、モバイルバッテリー、充電器類、ラップ、アルミホイル、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ガムテープ、新聞紙、段ボール、ウェットティッシュ③ 寒さ対策

引用:備蓄品・非常持出品【札幌市公式HP】

湯たんぽ、使い捨てカイロ、ポータブルストーブ(電源不要)、防寒着、温かいインナーウェア(タイツ、腹巻など)、ウールの靴下、ニット帽

【家族構成や世帯事情に応じて必要な物】

④ 乳幼児

粉ミルク、液体ミルク、ベビーフード、野菜ジュース、野菜スープ、哺乳瓶、紙コップ、ストロー、スプーン、フォーク、オムツ、おしりふき、ガーゼハンカチ、洗浄綿、脱臭袋、おもちゃ、絵本⑤ ペット

ペットフード、水、食器、薬、リード(伸びないもの)、ケージ、ペットシーツ、トイレ用品、脱臭袋、ガムテープ、タオル、ブラシ⑥ 女性

身支度グッズ(クレンジングシート、化粧水、保湿クリーム、メイク用品、リップクリーム、マスク)、生理用品(ナプキン、ショーツ、おりものシート、携帯用ビデ)、カップ付きインナー・防犯ブザー・好きな香りグッズ⑦ 高齢者

引用:備蓄品・非常持出品【札幌市公式HP】

常備薬、お薬手帳、処方薬、入歯、洗浄液、大人用オムツ、メガネ、補聴器

必要な全てのものを、必要な全ての量を、いつでも備蓄しておくことが理想かもしれません。しかし先程述べたとおり、量を増やせば安心は高まる一方、日常空間の圧迫と管理コストも増えます。

それぞれの家族構成や個人の特徴に合わせて、柔軟に内容を決めていくことがとても重要です。

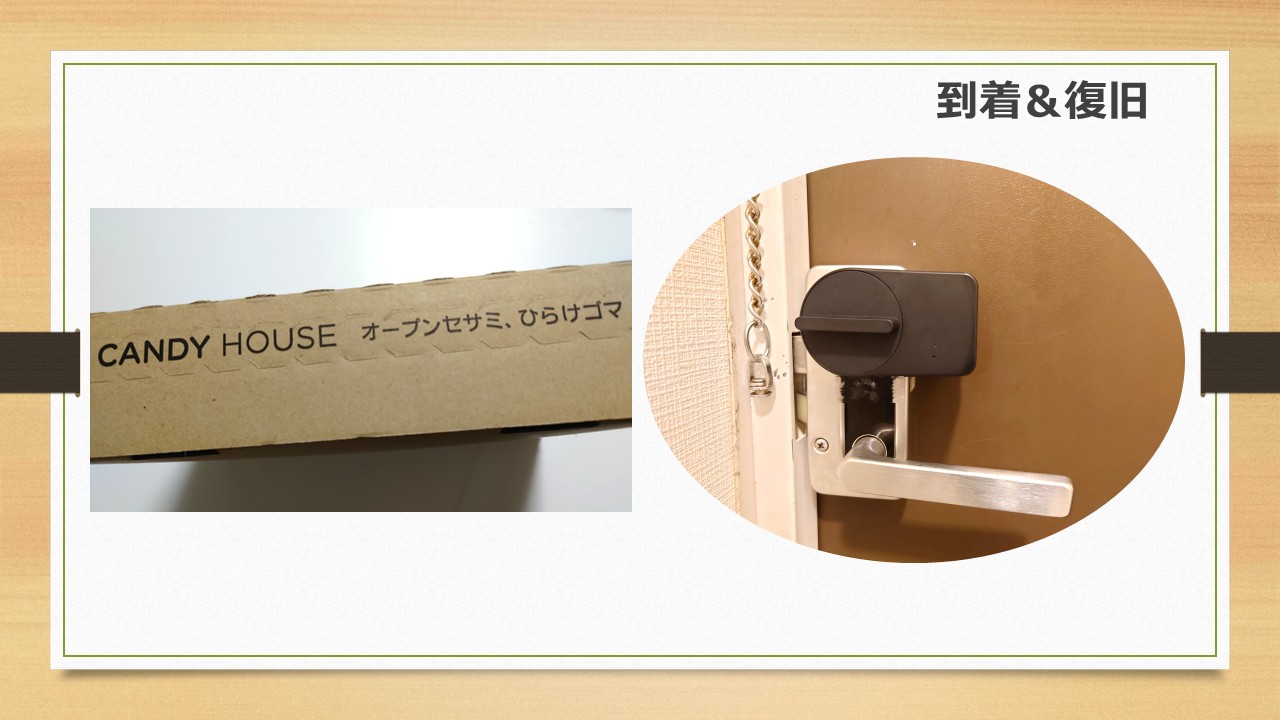

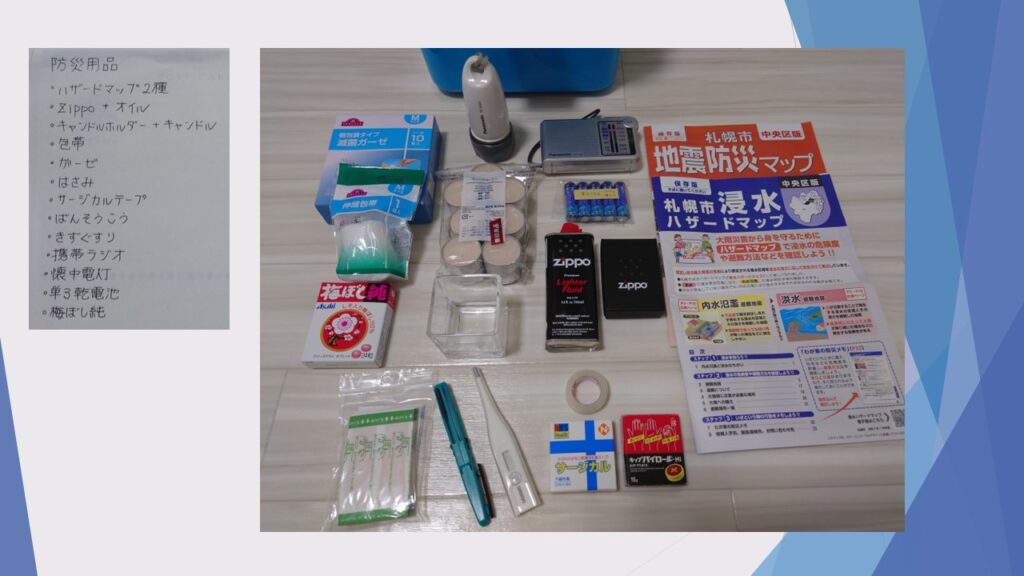

私の備蓄を一例として紹介します!

① 食料・飲料水【備蓄】

② 日用品【防災用品】

③ 寒さ対策:特になし

これだけのことを言いながら、それだけしか準備していないの?と思われるかもしれませんが、私はマンションで一人暮らしをしています。先ほど述べた通り、備蓄が活用できるのは、自分自身や家族、そして住居の安全が確保され、住み慣れた環境で「在宅避難」を行うためです。しかし、ライフラインが止まってしまった場合、在宅での避難が困難な状況が予想されるため、日用品や寒さ対策などはあまり備蓄していません。

また、この備蓄は可能な限り持参して避難所に向かいますが、量が多すぎると持ち運びが困難です。自分自身で避難所へ持参できる量を意識して、増やしすぎないのがルールです。

備蓄の管理方法【ローリングストック】

ローリングストック法を、ご存じでしょうか?

以前は、数日分の長期保存が可能な食料をまとめて買い揃えて備蓄する方法が主流でしたが、最近では「ローリングストック法」が注目されています。

これは、「普段食べる物」を少し多めに持ち、使った分だけ補充していきます。つまり、常に一定量の食料を「食べながら備える」ため、食品の賞味期限を過ぎて廃棄することなく、賞味期限の短い加工品を無駄なく利用でき、常に一定以上の食料を備蓄することを可能にする管理方法です。

ポイントは、以下の4点です。

- 調理工程の少ないものを選ぶ:緊急時にも手早く調理できる食品を選ぶ

- 食べ慣れたものを優先する:ストレスや不安の中でも、親しんだ味を食べることで心の安定が保たれる

- たんぱく質や食物繊維を摂取できるものを選ぶ:栄養バランスを考え、健康維持に役立つ食品を選ぶ

- 好きなものを選ぶ:ストックしておいた食品を楽しむことで、心のリフレッシュにつながる

ローリングストック法を用いることで、常に一定以上の食料を備蓄することができ、賞味期限切れを防ぎながら、非常時にも安心して食事を摂ることができます。

市販の防災セット・備蓄セットは使える?

市販の防災セット・備蓄セットは、防災・備蓄のスタートキットとしてとても有効です。

災害時の避難には、1次避難と2次避難の2つの段階があります。1次避難は災害が発生した直後から安全な場所への避難を指し、2次避難はライフラインが復旧し元の生活に戻るまでの避難を意味します。防災セット・備蓄セットが、どちらの避難用に準備されているのかを確認して、足りない物だけ足すのがコツです。

(Amazon)【防災士監修】防災リュック 1人用 【アイリスオーヤマ】

(Amazon)非常食15食セット (製造から) 5年保存【アイリスオーヤマ】

一度、こうしたセットを手に入れて、中身を確認してみると、気付くことがあるかもしれません。これは使わない、あれが入っていない、入っているけど全然量が足りない、ということがあります。セットをチェックすることは、効率的に備蓄を揃える一助になるでしょう。

防災とは、事前の準備×シンプルな暮らし

防災とは、「事前の準備」です。

地震、台風、大雨、大雪、大停電など、災害が発生してからでは手遅れです。事前に備えることで、災害に対処できます。もちろん、災害相手に、すべてが順調に上手くいくとは限りません。

事前の準備として有効なのは、シンプルな生活を心がけることでしょう。

散らかった家は、災害時の二次被害(転倒・破片・探索遅れ)を招きます。普段から不要を減らし、定位置化しておくと、停電でもライトがすぐ取れ、必要な衣類も瞬時に出せます。

シンプルに整えた暮らし=すぐ動ける暮らし。備蓄と同じくらい大切な「地力」です。

まとめ:備蓄編【暮らしのカイゼンシリーズ】

防災は、事前の準備が重要です。

備蓄を整える際は、自分の生活環境や家族構成に合わせて柔軟に考えましょう。また、今回の私のように、定期的に見直しを行うことも大切です。

災害が発生してからでは手遅れです。シンプルな生活を心がけ、不要なものを処分する心がけを持ちましょう。完璧な準備は要りません。今日、1ケースの水といつものレトルトを1つ増やす—それで第一歩は完了です。

【参考資料】

(Amazon)マンガでわかる 防災のトリセツ【アベナオミ】

(Amazon)キャンプ気分ではじめる おうち防災チャレンジBOOK【鈴木みき】