知覚・注意・視線から学ぶ、見ること【身体運動学的分析】

ボウリングで高得点を出すには、リリース・着床・通過ラインを視線で先導して見ることが重要だ。注意だけでは見落としが起こるため、視線の順序を意識することがアジャスト成功の鍵になる。

知覚・注意・視線から学ぶ、見ること【身体運動学的分析】

ボウリングで上達したいならば、『見ること』が大切である。なぜならば、リリースポイント、ボール着床点、ボールの通過ラインを『見ること』で確認し、アジャストしなければ高得点を出すことが難しいからだ。

そして、ここで問題が発生する。

あなたは「リリースポイント」「ボール着床点」「ボールの通過ライン」を『見ること』ができているだろうか。

そもそも『見ること』とは、何を意味して、どのように作用しているのだろうか。ここでしっかりと考えていきたい。

知覚

「知覚」とは、私たちが外界や身体の中から受け取る刺激を感じ取るプロセスである。

例えば、目で見たり、耳で聞いたりすることが知覚である。この刺激を感じ取る過程で、私たちの脳がその情報を処理し、それに基づいて私たちが感じる主観的な感覚が生まれる。つまり、知覚は私たちが外界や身体の状態を感じ取り、それを意識することを指す。

知覚の中で大きな要素を占めるのは、目で見ることによる視覚情報である。人間の知覚の中で、視覚情報が占める割合は約8割と言われており、私たちが感じ取る情報の大部分は視覚によって提供されている。そして、人間の眼は絶えず動いており、必要な視覚情報を取り込んでいる。しかし、見ることで得た視覚情報すべてが処理されるわけではない。また、見ていないはずの情報を処理してしまうこともある。

1:盲点

生物学的に「盲点」とは、人間の視覚系において、視神経が眼球の網膜につながっている箇所で、視細胞が存在しない領域を指す。この領域では、視覚刺激を感知することができない。つまり、盲点に投射された視覚情報は知覚されないはずである。にもかかわらず、私たちは盲点に気づかず日常生活をすることができる。

例えば、片目を閉じている間にも、私たちは周囲の景色を滑らかに見ることができる。この現象は、脳が盲点からの情報を他の視覚情報と組み合わせて補完し、視覚的な連続性を維持しているからである。この現象は、「充填」と呼ばれる。

2:充填

生物学的に「充填」とは、視覚や触覚などの感覚系において、欠落している情報を周囲の情報で埋めるプロセスを指す。充填は、脳の視覚処理領域で行われる。脳は、視覚的な情報を取り込み、パターンや文脈から欠落した情報を推測し、それを補完して私たちが滑らかな視覚体験を得られるようにしてくれるのだ。この能力は、視覚システムが網膜の情報だけでなく、周囲の情報や以前の経験からも情報を収集して補完することによって実現されている。

話をボウリングに戻す。あなたは「リリースポイント」「ボール着床点」「ボールの通過ライン」を『見ること』ができているだろうか。

盲点、充填の特性を加味して考えた場合、「見ていない」もしくは「見えていない」可能性を排除することができない。

実は、眼球運動には上肢動作を制御する力がある。もしあなたが投球をして、狙ったところに投げられていないのであれば、見ていない可能性がある。見ていないもしくは見えていないにもかかわらず、充填の能力が発揮されることにより、見えていないけれど見ることができたと認識している可能性があるということだ。

では、どうすれば本当に『見ること』ができるのだろうか。

注意

「注意」とは、人間や他の生物が外界の刺激や内的な情報に特定の焦点を当てる能力やプロセスを指す。私たちの知覚は、とても膨大な量の情報を受け取っている。この膨大な情報の中から有益な情報を優先的に選び出すことが、注意の重要な機能である。

1:反応促進効果

注意を特定の場所に向けることで、その場所で起こる出来事に対して、素早く反応することができるようになる。

例えば、スクリーン上に光点が表示されたら、素早く反応キーを押すゲームなどで実験実証されている。

2:検出感度の上昇

注意を向けた場所では必要な情報を検出する能力(検出感度)や、必要ではない情報と区別する能力(弁別感度)が上昇する。

例えば、アルファベットや数字が表示されたディスプレイの中から、仲間外れの文字を探すゲームなどで実験実証されている。

しかし、注意を向けることで、知覚で得た視覚情報はすべて有益に活用できる。とは、簡単に結論付けられない。ここでさらに、「非注意性盲目」「チェンジ・ブラインドネス」「注意の瞬き」について知っておこう。

3:非注意性盲目

人々が注意を向けていない物や出来事に、意識的に気付かない現象を指す。この現象は、注意が集中している対象以外の情報を無視してしまうことによって起こる。

例えば、有名な「ゴリラの実験」では、被験者にバスケットボールのパスを数えさせるよう指示し、その間に画面上でゴリラが登場するビデオを見せる。被験者はあからさまに不自然なゴリラの登場に気付かず、集中していたバスケットボールのパスの数を数えることに注力してしまう。

4:チェンジ・ブラインドネス

人々が周囲の環境で起こる変化に気付かない現象を指す。この現象は、視覚的な刺激が変化する際に、人々がその変化に気付かないことを示している。

例えば、「フリッカー法の実験」では、2つの写真の違いを見つけてもらう。これらの写真は画面上で表示する。普通に並べて比べると、2つの写真の違いは簡単に見つけることができる。さらに、これらの写真を交互に連続して表示すると、非常に簡単に違いを見つけることができる。しかし、2つの写真の間にブランク(画面を真っ白にする)を挿入すると、違いのある箇所に注意を向けることができない場合、大きな違いであっても見落としてしまう。

5:注意の瞬き(見落としの現象)

注意が適切な場所に向けられていても、その場所でふたつの事象が連続して起こると、後続の事象を見落としてしまうことがある。つまり、一度ある刺激に対して注意を向けると、その後一定期間注意が機能しなくなる。

例えば、ディスプレイ上に表示されたターゲット(例:白色アルファベット文字A)とプローブ(例:黒色アルファベットX)を検出するために、妨害情報を挿入する。ターゲットに注意を向けたまま、プローブの検出を行ってもらう。時間間隔を長く設定すれば、妨害情報を挿入しても、検出を行うことができる。だが、時間間隔を短くして、妨害情報を増やした場合、プローブの検出率は大きく下がってしまう。つまり、ターゲットのみであれば検出可能であっても、ターゲットとプローブ両方を検出しようとすると、注意が十分に機能しなくなってしまうのだ。

ここでもう一度、話をボウリングに戻す。あなたは、注意をボールとレーンに向ける。注意を向けることで、反応促進効果と検出感度の上昇が見込まれる。

しかしながら、見たいものしか見えない非注意性盲目が作用してしまったり、左右両レーンで競技を行うアメリカン方式ではチェンジ・ブラインドネスが起きてしまったり、隣ボックスの投球者に注意がそれて注意の瞬きが発生してしまったりするだろう。

本当に『見ること』とは、想像以上に難しいことなのである。

視線

私たちは常に視線を動かし、必要な視覚情報を取り込んでいる。最近の科学技術の進歩により、歩行や上肢動作などの最中に視線行動を観察することが容易になった。その結果、歩行や上肢動作などと視線の移動パターンには密接な関係があることが分かってきた。これが先程述べた、眼球運動には上肢動作を制御する力がある、ということである。

また、私たちの眼は常に動いており、視線が意味のある情報に向けられるように調整されている。視線が停止している状態でも、眼の微細な動きが常に起こっている。これは、完全に静止した視覚情報に対する感度を失うことを避けるためである。この特性は、眼球内の血管の影などの意味のない情報が無駄に知覚されないために、必要とされている。

つまり、視線は勝手に動き続ける性質を持っている。

では、勝手に動き続ける視線をどう扱えば、運動を制御できるのだろうか。本当に『見ること』につなげられるのだろうか。

身体運動の先導役を担う視線行動

視線行動と身体運動には強固な時間的・空間的制約がある。最大の特徴は、身体運動の際、視線が先導役として機能する。すなわち、身体運動を行う前に、まず視線を動かさなければならない。

1:対象物への視線の向け方

空間内の対象物に対して身体運動を行う場合、まずその対象物に視線を向けておき、必要な視覚処理情報を済ませてしまう。

例えば、障害物を避けるには、事前に障害物を見つけてその方向に視線を向ける。これによって、必要な情報を視覚的に処理することができる。

2:対象物への順序付け

複数の対象物に順番に動作を行う場合、最初の対象物に視線を向け、それに対する動作を行う。その動作が終わる直前に次の対象物に視線を移し、動作を行う。という順序で運動が形成されていく。

ここで重要なのは、次の対象物に視線を移す必要があるということだ。

例えば、投球そのもののみに集中しすぎたり、一点に注意を集中しすぎたりすると、次の対象物に視線を移すことができなくなってしまう。その結果、視覚的な情報が不完全になり、『見ること』で状況を正確に把握することが困難になる。

視線への介入

身体運動における視線の役割を活用し、運動の改善を図るためには、視線に介入する方法がある。具体的には以下のふたつである。

1:自覚的な視線の向け方

対象者自身が視線を意識的に正しい方向に向ける努力をする。視線の位置を意識させることで、動作が改善される場合がある。

2:他の活動による自然な視線の誘導

対象者は視線の動きそのものを意識せず、別の課題に取り組むことで自然に視線が正しい方向に改善される方法。例えば、両手で荷物を抱えながら歩くと、自然に視線が前方に向くことがある。つまり、視線位置を意識させることなく、自然な活動や動作によって視線を誘導する方法があるということである。

競技スポーツでは、選手が自分の視線を、自分で正しい方向に向けることが大切である。これにより、自分の動きや競技の質を向上させ、より効率的な動作ができる。重要なのは、「注意」を向けるのではなく、「視線」を向けることである。自分自身で、意識的に眼を特定の方向に向けなければならない(眼球運動)。

発展:錯視図形に対する上肢動作及び下肢動作

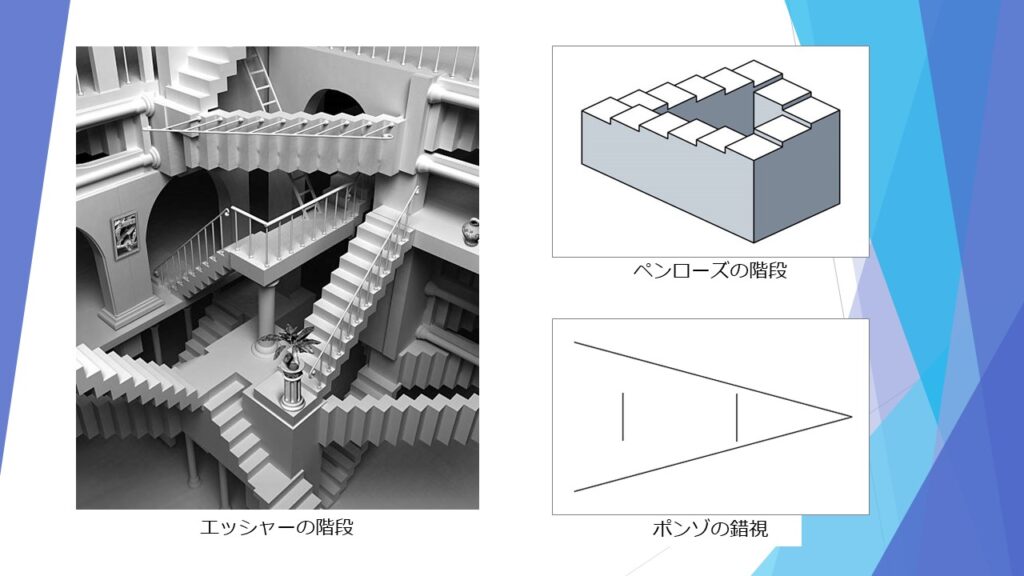

錯視とは、私たちの眼が見る図形やパターンが、実際の物体や形状とは異なるように見える現象のことであり、錯視を起こさせる図形が錯視図形である。

例えば「エッシャーの階段」「ペンローズの階段」「ポンゾの錯視」などが有名な錯視図形である。

この錯視図形を使った、上肢動作の研究事例がある。

例えば、リーチング(物を手で取る基本動作)の際に、対象物が常に見えている状態(オンライン)では、運動が錯覚によって影響を受けにくいことが示されている。しかし、錯視図形を見た後、視覚情報を使えない環境(オフライン)でリーチングを行うと、その動作は錯覚の影響を受けやすくなった。つまり、リーチング中に視覚情報が利用できず、代わりに記憶を頼って行動すると、その動作は錯覚に影響されてしまう。さらに、錯視図形を見た後、2秒以上の時間をおいてリーチングを行っても、やはりその動作は錯覚の影響を受けてしまう。

以上の結果から、対象が常に見えている状態での視覚情報が、錯覚に騙されず正確な上肢動作を実行するために重要であることが示されている。

一方で、下肢動作の研究では、下肢動作が上肢動作ほどオンラインの視覚情報に依存していないと考えられている。

例えば、障害物をまたいで歩く際の動作では、オンライン及びオフラインに関わらず、錯覚に影響を受けてしまうのだ。つまり、動作を実行する最中は、オンラインの視覚情報を活用するのではなく、足を上げ始める1~2歩前の情報に基づくオフライン情報が重要であるということだ。

ボウリングでは、スタンスを取る(ボールを構える)時点で下肢動作はある程度決まってしまう。そして、視線を動かすことで上肢動作は修正されながら投球を完了させることができる、ということになる。

まとめ:知覚・注意・視線から学ぶ、見ること【身体運動学的分析】

以上のことから、まとめる。

「リリースポイント」「ボール着床点」「ボールの通過ライン」を見るためには、見えているだけの知覚、集中して見る注意、ではなく、視線(眼球運動)で見る必要がある。

そのためには、自ら視線を意識的に正しい方向に向ける努力をする。視線の位置を意識することで、動作が改善される場合がある。

そして、視線を動かすことができるようになった先には。

最初にしっかりとしたスタンスを取ることで、下肢動作を決めることができ、視線を動かすことで、上肢動作は適切に修正され、あなたの思い通りに投球することができるようになるだろう。

【参考文献】

(Amazon)身体運動学ー知覚・認知からのメッセージ

(Amazon)運動支援の心理学ー知覚・認知を活かす