ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】

ドアノブが動かなくなったら、まずはラッチの確認と交換が解決の近道です。賃貸なら管理会社に依頼が基本ですが、自己責任でのDIYならプラスドライバー1本で作業できます。

ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】

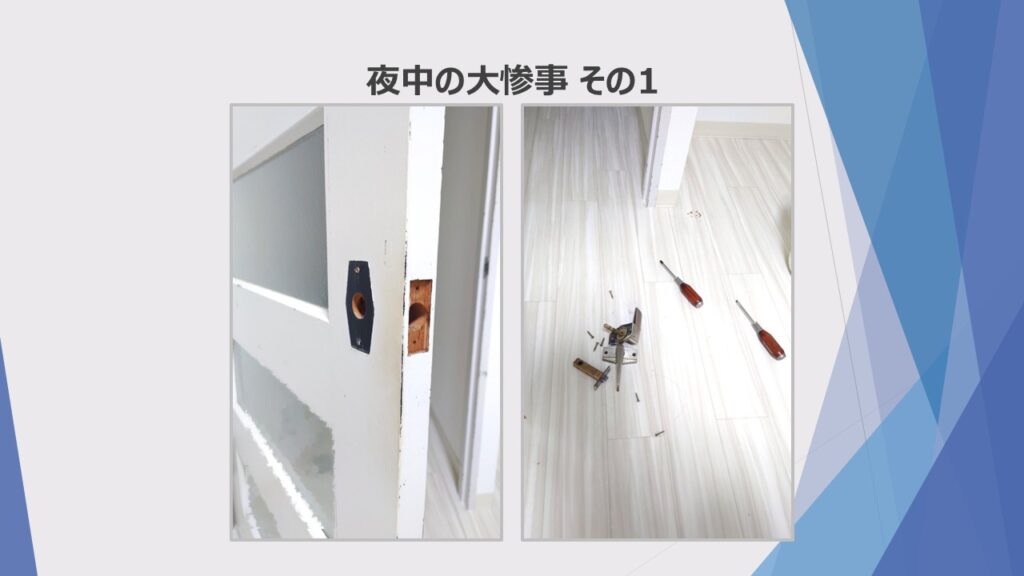

ある夜、居間から出ようとドアノブを押し下げたところ、「カチャン」と小さな音がしました。しかし、何かが落ちた様子はありません。まさかと思いながらドアを押してみると、開きません。

「まさか脱出不能?」と思いましたが、ドアレバーを上方向に引き上げると、ラッチが引っ込み、ドアは難なく開きました。しかし、これでは毎回面倒ですし、もし逆方向も壊れたら、まさかの「閉じ込め」状態になってしまうかもしれません(苦笑)。

そこで今回は、ドアノブ・ラッチ交換に挑戦した記録を紹介します。

- ラッチ寸法を測る

- ラッチを交換する

ラッチ寸法を測る

本来であれば賃貸物件なので、管理会社に連絡して修理を依頼すべきです。

賃貸物件の修理依頼

- 管理会社に連絡する

- 現状を確認してもらう

- 部品を発注してもらう

- 部品が届いたら、修理してもらう

という流れですが、正直なところ待ち時間が長くて面倒に感じてしまいました。

そこで、思い切って自己責任でDIYに踏み切りました。必要な道具は、プラスドライバー一本だけです。費用を抑えられ、時間の節約になります。とはいえ、完全なる自己責任です!修繕ミスやさらなる故障は修繕費の自己負担が発生します!ご注意ください!!

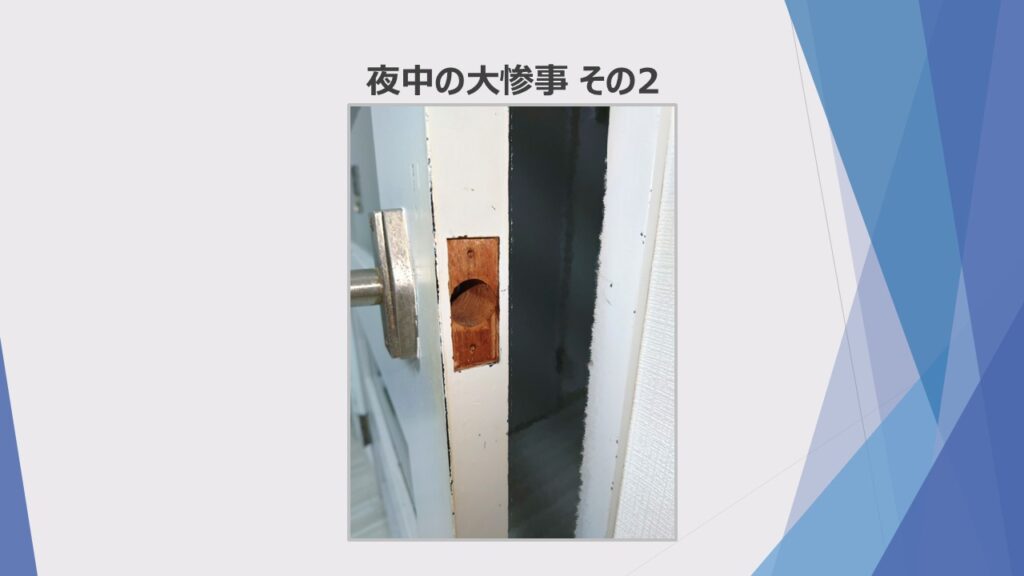

まず、ドアノブを取り外してみました。分解してみると、ラッチ内部の可動部が壊れていることが判明しました。構造上、修理は難しいため、新しいラッチを購入することにしました。

この部品の購入で重要なのは、サイズをしっかり測ることです。この手の部品には様々なサイズがあり、規格が合わないと交換できません。特に、ラッチの凹凸部分(鎌型部分)がきちんとかみ合わないと、永久にドアが開かないままです(笑えなくなるやつですね)。

ラッチ寸法の測り方

- ドアノブを外す~ドアノブを外してラッチ部分の寸法を測ります。必要な寸法は「ラッチの長さ」と「ラッチの奥行き」

- ラッチの形状を確認~ラッチの凹凸部分(鎌のような形状)が合うか確認する。この部分が合わないと、交換できてもドアがスムーズに開かなくなってしまう。

我が家では「SHOWA製」ラッチがついていましたが、同じ規格が見つからなかったため、互換性のある「川口技研」の交換用ラッチを注文しました。約1週間後に、新品部品が到着しました。

ラッチの交換

部品到着までの間は、片側だけドアノブをつけて使用しました。片側だけでも開閉は可能でしたが、いつもほんの少しだけドアが開いた状態なので、冬にはちょっと厳しい一週間でした。

ラッチが届いた後は、交換作業の開始です。作業時間は、およそ10分。使用工具は、プラスドライバーが一本。手順はいたってシンプルです。

ラッチの交換作業(約10分)

- 古いラッチを外す(我が家は外しっぱなしだった)

- 新しいラッチをつける

- ドアノブを元に戻す

せっかくドアノブをすべて外したので、金属磨き「ピカール」でお手入れしました。私が大好きな「ピカール」は、布に少量つけて磨くだけで、くすんだ金属が新品同様に輝きます。

ピカールの使い方

- ドアノブの表面をきれいに拭く

- ピカールを少量取り、柔らかい布で磨く

- 仕上げにもう一度拭き取り、乾拭きすれば、驚くほどきれいになる

綺麗になったドアノブを見ると、「モノを大切にしている」という実感が湧き、気分まで晴れやかになります。もちろんドアノブ以外、鍋や自転車などの金属部品にも応用できるのでおすすめです。

まとめ:ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】

ドアノブ・ラッチの交換は、賃貸物件では管理会社に修理を依頼すべきですが、対応に時間かかることもあります。しかし、正しいサイズの部品さえ入手できれば、工具一本で誰でもできる簡単なDIY作業であることも確かです。

日常の小さなトラブルでも、工夫と手入れで生活は快適になります。あくまでも、自己責任の範囲内で挑戦してみるのも良いでしょう。

・参考アイテム

(Amazon)レバー用ラッチ ラッチ本体のみ【川口技研】

(Amazon)ピカールネリ 250G【日本磨料工業】