時計編【ご長寿シリーズ】

時計を長く使うには、精度と電源の選び方・電池管理・日常の手入れが大切です。目覚ましや掛け時計、懐中時計の実体験を交え、寿命を延ばすコツと選び方を紹介します。

時計編【ご長寿シリーズ】

シンプルライフを追求する中で、長く使える「ご長寿家電」が、私にとってとても大切な存在になっています。

・詳しくはこちら

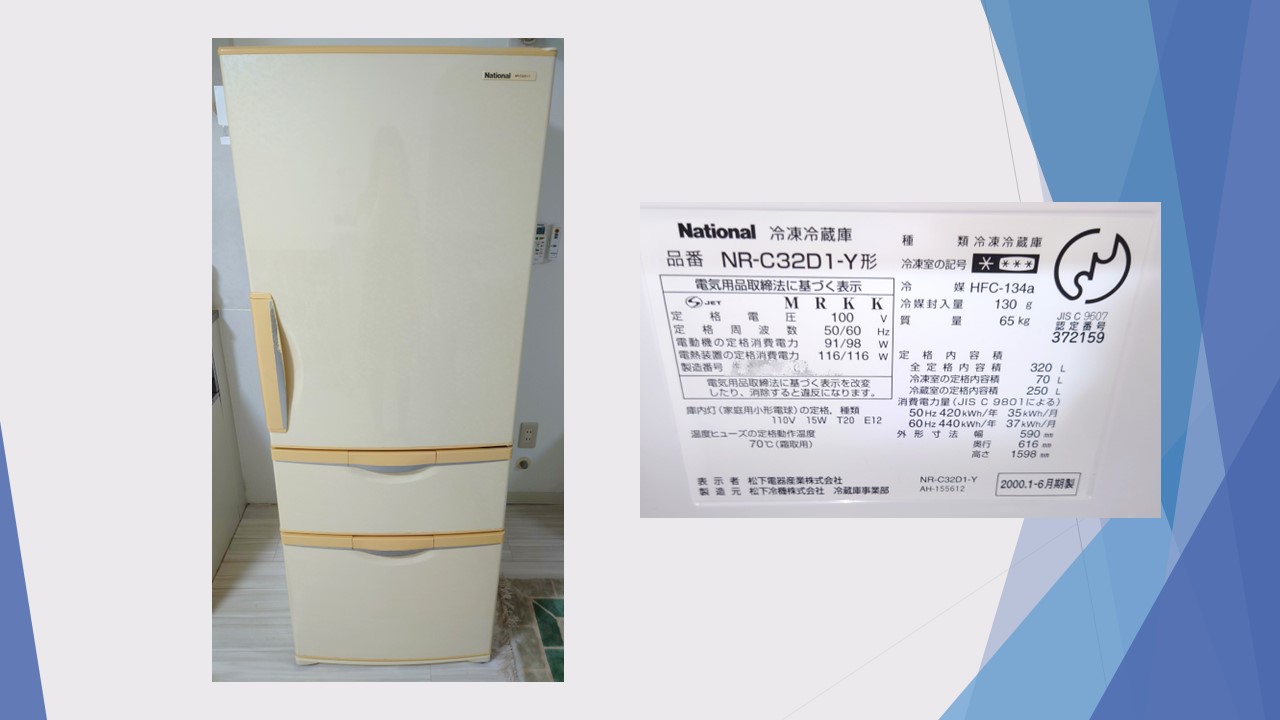

→冷蔵庫編【ご長寿シリーズ】

今回は家電と同じように、日々の暮らしで“長寿性”を大切にしている「時計」についてです。時計はただ時間を知る道具ではなく、長く使うほどに思い出や愛着が積み重なるアイテムです。ここでは私が共に過ごしてきた時計たちと、その選び方や長持ちの工夫についてお話しします。

- 目覚まし時計

- 掛け時計

- 懐中時計

目覚まし時計

中学生の頃から使っていた音楽が鳴る目覚まし時計は、25年以上も私の朝を支えてくれました。時計屋さんも驚くほど長寿で、オーバーホールを繰り返しながら現役で働いてくれたのです。

しかし、年月を経てついにアラームが鳴らなくなり、修理も不可能となってお別れしました。次に選んだのも同じ音楽アラーム付きのモデルでしたが、こちらはわずか3〜4年で故障。オーバーホールを検討したのですが、修理しても直るかどうかわからないと言われた上、修理費が新規購入費より高くついてしまうため、泣く泣く諦めました。

この経験からも、家電と同じように部品の持続性とメンテナンス性を意識すべきだと学びました。

掛け時計

就職祝いにいただいた掛け時計は20年以上、電池交換だけで問題なく動き続けていました。ところがある日、電池を替えても動かなくなり、寿命を迎えました。

私の反省点は、過去に質の悪い電池を使ってしまったことです。電池交換時に気づいたときには、液漏れを起こし、本体を傷めてしまったのです。もし初めからずっと、良質な電池を選んでいれば、もっと長く使えていたかもしれません。

掛け時計から学んだのは、「電池選びも時計の寿命を左右する」ということでした。

懐中時計

小学生の頃、誕生日に買ってもらったのは懐中時計でした。当時私はピアノを習っており、腕時計よりも演奏に適していたため、懐中時計を使っていました。

驚くことに、この懐中時計は30年以上経った今でも現役です。台所で毎日、元気に時を刻み続けています。大きな不調もなく、これからももうしばらく、私と一緒に過ごすことができそうです。

ちなみに、ピアノをやめてからは腕時計に切り替えました。一時はスマートウォッチも試しましたが、充電の手間が合わず断念してしまいました。現在はソーラー電波腕時計を愛用し、快適に使えています。

自分に合った時計の選び方

時計に求めること

私は「資産価値」よりも「長く使えること」を重視しています。ただ、長く使えればよいわけではなく、以下の2点に気を付けています。

①精度の高さ

電波時計なら時間のズレが少なく、正確に時間を刻んでくれます。

②電池交換が少ない

ソーラー電池時計を選べば、頻繁に電池交換をする必要がないため、手間がかかりません。しかし、ソーラー電池そのものにも7~8年程度という寿命があるため、この点は注意が必要です。

時計の選び方

長く付き合える時計を選ぶための具体的なポイントは、以下の3点です。

①耐久性のある素材

金属製のケースやステンレスバンドは耐久性が高く、傷つきにくいです。

②信頼のあるメーカー

評判の良いメーカーの時計は部品入手がしやすく、修理も依頼しやすいです。

③こまめなお手入れ

定期的にケースやバンドの汚れを落としましょう。また、劣化や液漏れのない電池を選ぶことが大切です。

まとめ:時計編【ご長寿シリーズ】

あなたにとって時計とはどんな存在でしょうか。

私にとって時計は、ただの時刻を知る道具ではなく、思い出や暮らしを支えてくれる大切なパートナーです。 そして、長く使うほどに愛着が深まり、ライフスタイルを彩る存在になります。 あなたも、自分に合った時計を選び、大切に手入れしながら年月を共に重ねてみてください。