冷蔵庫編【ご長寿シリーズ】

冷蔵庫を長持ちさせるには「購入時の選び方」「日常のメンテナンス」「買い替えの判断基準」が大切です。この記事では、我が家で20年以上活躍している冷蔵庫の実例を交え、シンプルライフに役立つ「ご長寿家電の育て方」を紹介します。

冷蔵庫編【ご長寿シリーズ】

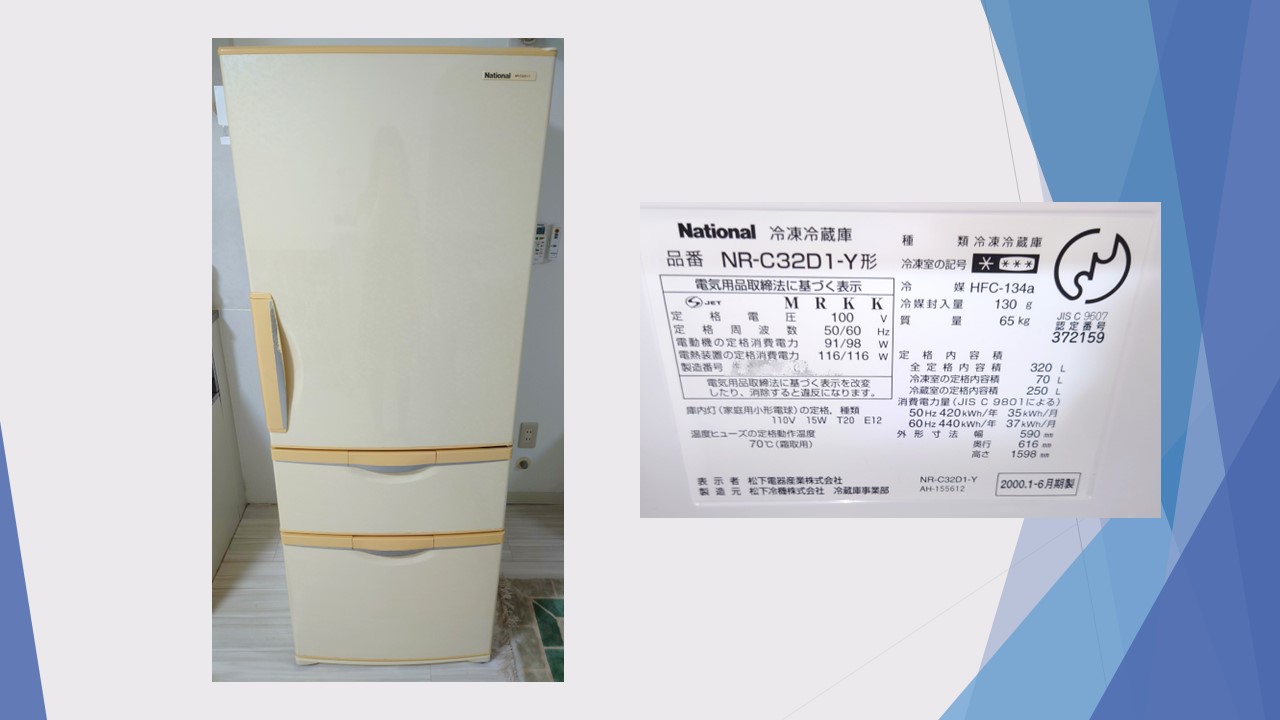

我が家で最もご長寿な家電といえば、冷蔵庫です。購入から5回の引っ越しを一緒に経験し、いまも現役で頑張ってくれています。気づけば親よりも長く生活を共にしてきた存在になっています。

私はシンプルライフを追求する中で、家電が長持ちすること、いわば「ご長寿家電」であることが非常に重要だと考えています。

この記事では、ご長寿家電について、3点お話しします。

- ご長寿家電にするための考え方

- 家電製品で意識していること

- 日常のメンテナンス

ご長寿家電にするため考え方

私の信条は、家電に限らず、「モノは壊れるまで使い倒す」です。ただし、購入の際に重視しているのは、むやみに安物を選ぶのではなく、本当の意味でコストパフォーマンス(コスパ)とタイムパフォーマンス(タイパ)を意識します。

例えば、性能が高くてもすぐに壊れてしまうものはコスパが悪いですし、価格が手ごろでもメンテナンスや操作に時間がかかればタイパが損なわれます。だからこそ、私は自分や家庭に合った性能・価格のバランスを見極めた上で、「壊れるまで使い倒せる一台」を選ぶようにしています。

もちろん失敗することもありますが、幸い家電については耐久年数を超えて使用できているケースが多いです。

家電製品で意識していること

私の祖父母は、モノを頻繁に買い換えるのではなく、壊れるまで修理しながら大切に使い続けることを重視していました。幼い頃に、祖父母から「最新家電を新品で購入することが長持ちの秘訣」と教わりました。当時は中古市場がまだ成熟しておらず、修理部品の入手も難しかったためです。この教えは、今も私の基準に生きています。

長く家電を使い続けるためには、メーカーが保有している部品について知ることが重要です。具体的には、「補修用性能部品の保有期間」を確認しましょう。これは、家電が故障した際に修理するために必要な部品を、メーカーがどれだけの期間保有しているかを示す期間です。

家電製品は、使用年数が長くなると故障することがありますが、メーカーはこのような場合に備えて、製品の機能を維持するための部品を一定期間保有しています。この保有期間は、製品が製造終了した時点から数えられ、取扱説明書やカタログ、メーカーのホームページなどで確認することができます。

つまり、最新の家電製品を購入した場合、その製品が製造終了した後も、一定の期間は修理や部品の購入が可能です。しかし、中古品を購入した場合、製造終了までの期間が短く、保有期間が短くなる可能性があります。さらに、中古品の場合、前の所有者がどのように使用していたかが分からないため、結果的に使用できる期間が短くなってしまうことがあります。

私は祖父母の教えを踏襲しつつ、以下の3点をしっかり考えて、家電購入を決めています。

①新品または新古品を選ぶ

新品か、製造終了までの期間が長い新古品を選ぶことで、補修部品が長く確保され、修理しやすくなり、長期間使い続けることができます。

②高性能すぎるモデルを避ける

最新機能は便利でも、高性能すぎると壊れた際の修理が難しくなってしまい、修理費用がかさむことがあります。また、最新機能は修理実績が少ないため、故障リスクが増すこともあります。必要十分な性能を選ぶのが安心です。

③暮らしに合うスペックを優先する

あなたが一人暮らしであれば、大きな冷蔵庫は必要ありませんし、逆に家族がいる場合は十分な容量が必要でしょう。

例えば、我が家の冷蔵庫であれば300~350Lサイズ程度がちょうど良いです。食材冷凍ストックをしたいので、冷凍室は大きめで、製氷機能は使わないので不要です。野菜室はこだわらないですし、扉もこだわりがありません。

私は本当に欲しいスペックを事前に決めることで、無駄な機能に惑わされることを防いでいます。

日常のメンテナンス

どの家電製品にも取扱説明書があり、そこにはメンテナンス方法が記載されています。使用するたびのメンテナンスや、定期的なメンテナンスを怠ると、家電の寿命は一気に縮みます。取扱説明書に従い、適切にメンテナンスを行うことで、製品を長持ちさせることができます。

単な拭き取りや、月1回の掃除、年1回の大掃除を面倒と思わず、丁寧にメンテナンスを行っていきましょう。こうした積み重ねが、あなたの冷蔵庫を「ご長寿家電」に変えていきます。

買い換えの判断基準

新しいモデルに魅力を感じることもありますが、衝動的に買い換える前に、その家電が本当に必要なのかを考えることが大切です。

買い換えのメリット・デメリットがあります。

メリット

①エネルギー効率

新モデルは省エネ性能が高く、電気代の節約や環境への負担軽減につながる

②強化された機能

最新家電は、より便利でスマートな機能を搭載しており、生活の質を向上させる

③安全性

最新製品は安全機能が改善されていることが多く、事故、故障、電気火災などの危険のリスクが軽減される

④信頼性

新モデルは信頼性が高く、古い家電よりも故障しにくく、修理の手間も少なくなる傾向にある

⑤美学とデザイン

新モデルはデザインが洗練されており、インテリアとしての役割も果たす

デメリット

①初期コスト

最新製品を購入するのは、特にハイエンドモデルを選択した場合や、複数の家電製品を一度に交換する必要がある場合は、高額になりやすい

②環境への影響

電化製品は適切に処分・リサイクルされなければ環境に悪影響を与える

③学習時間

新モデルには高度な機能が搭載されていることが多く、使い方を習得し、適切に機能調整するまで時間がかかってしまう場合がある

④品質低下の可能性

場合によっては、新モデルはコストカットが優先され、耐久性が低下してしまい、古い家電製品に比べて寿命が短くなることがある

⑤価値の減価

ほとんどの消費財と同様に、家電製品は購入後すぐに価値が下がる。また、技術の急速な進歩により、陳腐化することがある。

我が家ではこれらのメリットとデメリットをしっかり考慮し、「修理費が新品価格の50%を超える」「安全性に不安がある」場合は、更新を検討するようにしています。物を大切に長く使うことは、シンプルライフを実現するための一歩です。

まとめ:冷蔵庫編【ご長寿シリーズ】

シンプルライフを実現するためには、モノを長く大切に使う姿勢が欠かせません。家電が長持ちすること、いわば「ご長寿家電」を手に入れることで、暮らしが豊かになり、無駄を減らすことができます。

- ご長寿家電にするための考え方

- 家電製品で意識していること

- 日常のメンテナンス

この3つを意識すれば、冷蔵庫は長く暮らしを支えてくれます。節約にも環境にもやさしい「ご長寿家電」を育て、あなたの生活にも取り入れてみてくださいね。